Пламя, которое не погасло: музей пожарной службы Павлодара

Когда-то цена одного экспоната равнялась трём «Жигулям». А сегодня они стоят целую эпоху, передаёт @Pavlodarnews.kz.

В музее, где каждый артефакт – свидетель огненной борьбы, до сих пор пахнет гарью ушедших эпох. Здесь черпали, тушили, спасали. Это место рассказывает о борьбе с огнём в Павлодарском Прииртышье, о становлении пожарного дела: от царского периода, когда на берегу Иртыша купцы торговали солью и разводили скот, советского времени с появлением пожарных постов и до наших дней, когда действуют современные сигнализации. Хронику города «рассказывают» рукава, каски, гимнастёрки и колокола, через старую форму с ангельскими крылышками, мотопомпу 1934 года, медный огнетушитель и фотографии пожара 1901 года, когда сгорело 485 дворов.

Культурное учреждение уже десять лет носит статус музея. До этого оно называлось по-разному: пожарно-техническая выставка или центр, обучающая площадка. Лишь в 2014 году после перехода в состав МВД было решено, что обучением займутся инспекторы, а учреждение станет полноценным музеем. Появление учреждения обусловил резкий ростом количества пожаров из-за массового распространения бытовой электроники: радиоприёмников, магнитофонов, техники. В 1983 году был принят указ о создании пожарно-технических выставок во всех областях.

– Это совпало с выходом на пенсию генерала Агзама Мухажанова – заслуженного работника МВД СССР. В те годы пожарная служба ещё входила в состав Министерства внутренних дел и называлась пожарной охраной. Агзам Мухажанов стал инициатором создания выставки, посвящённой истории пожарного дела. Первоначально экспозицию разместили на четвёртом этаже здания, где находилось управление по чрезвычайным ситуациям. Но добираться туда было неудобно: приходилось организовывать автобусы для посетителей. Тогда начали искать более подходящее, исторически значимое место, – рассказала заведующая музеем Гульнара Сейлханова.

Выбор пал на здание, где когда-то находилась первая городская пожарная часть, рядом с нынешним музеем «Ертіс». После обрушения пожарной вышки в 1965 году это место было заброшено, в народе его просто называли «пожарка».

— Строительство здания музея началось в 1987 году и завершилось в 1992-м. Генерал объездил города СССР, изучал опыт, добивался финансирования от МВД, Госстраха и ветеранских организаций. В проекте было предусмотрено восстановление первой пожарной вышки, которая могла бы стать историческим памятником, – вспоминает собеседница.

В этом здании музей просуществовал до 2012 года, а после переехал в пожарную часть по улице Московская. Попасть в него может любой желающий.

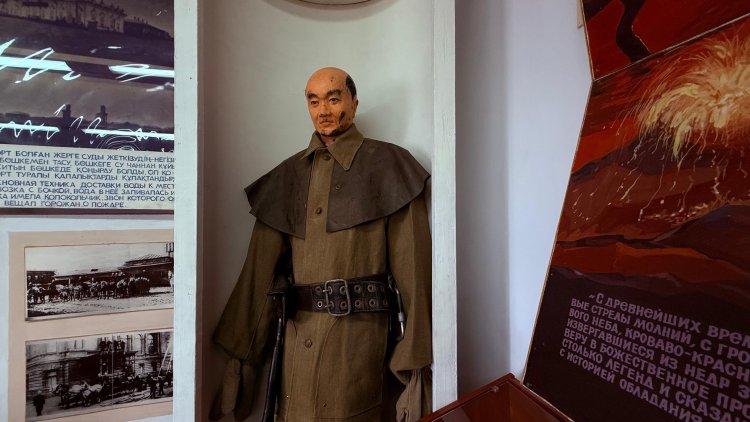

Экспозиция насчитывает более 356 экспонатов, более 1500 записей, медали и награды — от купеческого Павлодара до современности. Сохранить память о пожарном деле помогали художники, краеведы, историки, скульпторы. Теперь в музее можно увидеть картины Панко Величко, скульптуру мужественного пожарного павлодарца, которую сотворил Бота Машрапов, уникальные фотографии старого Павлодара, включая снимки Дмитрия Багаева крупнейшего пожара 1901 года.

По экспонатам можно проследить развитие борьбы с огнём. По словам Гульнары Сейлхановой, в царское время пожарной охраны не существовало. Купцы нанимали батраков, тушили пожары на лошадях и повозках. В каждом дворе копали колодцы с «журавлями», откуда вручную качали воду насосами. Зажиточные купцы могли позволить себе такую технику. Уже в XIX веке появились первые производители пожарного оборудования, позже – рукава.

– Самый старый ручной пожарный насос мы нашли в доме купца Абдул-Фаттаха Рамазанова. Экспонаты собирали по домам купцов. Тогда торговым центром была нынешняя улица Астана, и там создали пожарную часть – воду таскали на повозках. Павлодар застраивался, отдалялся от берега, и люди начали задумываться, как бороться с огнём. В каждом дворе копали колодцы, устанавливали ручные насосы. Это была целая система, – рассказывает Гульнара Сейлханова.

Особое внимание привлекает первый пожарный сигнал – огромный колокол. В конце XVIII века напротив Старого города был рынок и церковь. Монахи отказались освящать колокол, потому что рядом происходил забой скота. После пожара 1885 года, когда загорелись склады с солью, решили построить водомерный пост на улице Карла Маркса — нынешней Бекмаханова, где позже появилась первая пожарная часть. Церковь снесли, а колокол передали на вышку. С 1881 года его использовали для оповещения. Были даже ветряные мельницы, которые указывали направление ветра в сторону моста.

Интересны в музее и макеты домов, которые стоили немалых денег. Один из них – одноэтажный, наглядно демонстрирующий, как происходит пожар и как правильно эвакуироваться. Его привезли из Свердловска.

– Агзам Мухажанов лично ездил в Свердловский пожарно-технический центр. По его заказу изготовили макет пятиэтажного дома. Квартиры были маленькие, с подвальными помещениями. Можно было увидеть, как идёт дым, как спасаться. Сейчас этот макет оценивается в 600 тысяч тенге, тогда его покупали за цену трёх-четырёх «Жигулей». Один проектный институт изготовил макет здания повышенной этажности на улице Суворова, – делится воспоминаниями Гульнара Сейлханова.

В музее также хранятся оригинальные фотографии Дмитрия Багаева, записи рассказов пожарных царской эпохи, сделанные Панко Величко. Он лично посещал их дома, зарисовывал воспоминания, создавал линогравюры.

Гульнара Сейлханова вспоминает трогательный момент, когда комитет по ЧС в Астане попросил передать несколько экспонатов.

– Мы отдали старую форму пожарного. Там даже были пуговицы царского режима – не такие, как сейчас, с ангельскими крылышками. Пожарные тогда считались спасателями. Этот костюм принадлежал Петру Сарапульцову, он был первым, кто перешёл из XIX века в XX. Первая пожарная машина «полуторка» была переоборудована из зерновоза: три сиденья, бочка с водой, рукав – уже по новым технологиям. Мы также передали макеты пожарных машин – каждая стоила около семи тысяч рублей, – говорит Гульнара Сейлханова.

Музею не хватает помещений. На складах лежат экспонаты, ждущие своего часа: уникальный кинофонд, две киноустановки, сотни короткометражек на тему профилактики пожаров. Записи хранятся на бобинах, разделённых на части. Тогда их «крутили» перед сеансом кино. Вопрос о выделении отдельного здания для музея поднимался неоднократно. В своё время даже был разработан проект одноэтажного здания при будущей пожарной части на Усолке. Возможно, если бы он был реализован, павлодарцы узнали больше о тех героях-пожарных, которые, облачённые всего лишь в одну фуфайку, называли себя «тушилами» и с риском для жизни спасали других.

Фото автора