Павлодарские истории: коллекция наград о прошлом

Нумизматы собирают монеты, филателисты – марки, а учитель истории Железинской средней школы №2 Дмитрий Сницарь собирает свою коллекцию наград – он фалерист, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz

– Я интересуюсь историей Второй мировой и Великой Отечественной войны, – рассказывает коллекционер. – Для меня это не просто медали или ордена, это символы героизма, подвига, времени. Через них можно понять саму эпоху и её ценности, культуру, политику. Для изучения это все очень интересно. Можно проследить эволюцию не только самих наград, но и идеологии, стоящей за ними. Есть в наградах и своя эстетика.

Раскрывая альбом, Дмитрий говорит, что примерно 90 процентов всего паноптикума – это советские награды. Также есть отличительные знаки армий США, Польши, Германской империи, Третьего рейха, Королевства Италии, Королевства Пруссии, Венгрии.

– Открывает коллекцию орден Боевого Красного Знамени – первая советская боевая награда. Она была учреждена в 1918 году, в разгар Гражданской войны, – повествует собеседник. – Изначально советская власть отвергала царскую систему наград, погонов и званий как пережиток буржуазного прошлого. Но вскоре стало ясно: армию нужно чем-то мотивировать, а отличившихся в бою бойцов – поощрять. Тогда и появился орден с серпом и молотом, звездой, орудием труда и лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Интересно, что до 1922 года в некоторых советских республиках были свои аналоги. Например, в Азербайджанской ССР надпись была выполнена арабской вязью.

В первых версиях орден крепили к кителю на винт, и лишь к 1930 году он обрел окончательный вид с колодкой.

– В том же году появился орден Красной Звезды – вторая боевая награда СССР. Ею награждали и рядовых, и офицеров – она считалась самой массовой «солдатской» наградой. Многим ветеранам Афганистана вручали ее за боевые заслуги.

Следующим в хронологии коллекции Дмитрия идет драгоценный, из золота и платины, орден Ленина. Универсальная награда вручалась и военным, и гражданским, и даже иностранным деятелям лидерам социалистических стран. Каныша Сатпаева наградили за открытие медных месторождений в Центральном Казахстане. Лидеры вроде Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина, Сукарно награждались этим орденом.

– Когда началась Великая Отечественная война, возникла идеологически-пропагандистская идея обратиться к образам героев прошлого. Так появились ордена Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Богдана Хмельницкого, – перечисляет историк. – Стоит вспомнить, что в 1939 году на экраны вышел фильм «Александр Невский», рассказывавший о победе русского князя над немецкими рыцарями в Ледовом побоище. Этот фильм имел не только просветительскую, но и пропагандистскую функцию. Советское руководство уже тогда предвидело грядущую войну с нацистской Германией и использовало исторические образы для мобилизации духа народа: если в прошлом смогли одолеть врага – значит, справимся и теперь.

Орден Александра Невского – одна из престижнейших наград Красной армии, выручавшаяся за личное мужество и командирское мастерство. Махмет Каирбаев был удостоен ордена в возрасте 18 лет за участие в ожесточённых боях под Смоленском. В дальнейшем он проявил исключительное мужество в битве у города Шяуляй в Литве, где сумел остановить наступление немецких танков, переломил ситуацию и повёл своё подразделение в контратаку. Солдаты не только отбили вражеский натиск, но и сами перешли в наступление, демонстрируя героизм и решимость.

В одном ряду по значимости и престижу стоял орден Суворова, также учреждённый для поощрения офицеров за успешные боевые действия. Собеседник отмечает, что им награждали и представителям других стран, участвовавших в совместной борьбе с фашизмом. К примеру, такую награду получил император Эфиопии за сопротивление итальянским захватчикам.

– Орден Отечественной войны, учреждённый в 1942 году, стал первой советской наградой, которую вручали не только офицерам, но и рядовому составу. Одной из самых уважаемых наград стал орден Славы, учреждённый в 1943 году, во время Курской битвы. Он вручался только бойцам младшего состава: рядовым, сержантам, ефрейторам, старшинам, а в авиации – до звания лейтенанта. Орден имел три степени. Получение всех трёх приравнивалось к званию Героя Советского Союза. При вручении звания Героя солдату дополнительно вручался ещё и орден Ленина – символ высочайшего признания подвига.

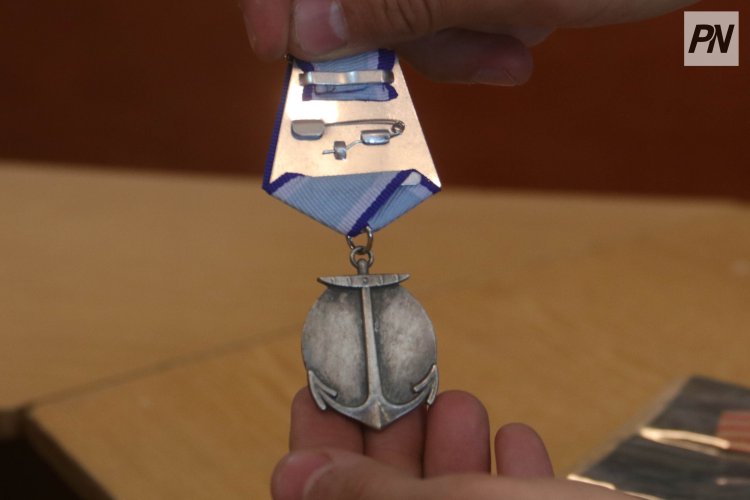

Не были забыты и символы морских традиций и истории. Уникальным дизайном отличился орден Ушакова. Реверс украшен якорем, колодка – цепью. Орден вручался военнослужащим, связанным с Военно-морским флотом, включая морских пехотинцев и участников морских десантов.

– Не менее оригинальной выглядит медаль Нахимова, учреждённая в честь выдающегося русского адмирала, прославившегося победой в Синопском сражении во время Крымской войны. В этом бою Нахимов разгромил турецкую эскадру, и его имя стало синонимом решительности и мастерства флотоводца. На реверсе изобразили парусник, якоря и цепь.

Заговорив о медалях, Дмитрий Сницарь замечает, что медалей, отражающих исторический момент в годы войны, тоже было много.

– Медаль «За оборону Москвы» учреждена только в 1944 году, хотя сама оборона столицы проходила с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го. Её вручали не только солдатам Красной армии, но и ополченцам, бойцам НКВД, ПВО – всем, кто участвовал в защите города, – демонстрирует знания историк. – Медаль «За оборону Одессы» начали разрабатывать ещё в 1942 году, вскоре после того, как город был оставлен советскими войсками. Оборона Одессы стала трагическим, но героическим эпизодом войны. Несмотря на ожесточённое сопротивление Красной армии, город оказался окружён и сдан под натиском румынских и немецких войск.

Аналогичная ситуация сложилась и в Севастополе, который обороняли 270 дней. Интересен факт, что когда в 1944 году Красная армия вновь подошла к городу, немецкий комендант пообещал удерживать Севастополь столько же, сколько держали его советские солдаты. Однако уже через четыре дня город был освобождён, а отходящие немецкие войска подверглись массированной атаке советской авиации.

– Медаль «За оборону Ленинграда» вручалась участникам обороны не только самого города, но и всего Ленинградского фронта: это включало Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области. Её получали как военные, так и партизаны, ополченцы – все, кто внёс вклад в удержание города, – говорит коллекционер. – Медаль «За оборону Сталинграда» символизирует победу в одном из ключевых сражений войны. Награду вручали участникам боёв на берегах Дона и в самом городе, тем, кто участвовал в операциях «Уран» и «Кольцо», окруживших и уничтоживших немецкую группировку. В плен тогда попали 22 немецкие дивизии, включая восьмерых генералов и фельдмаршала Паулюса – первого в истории Германии фельдмаршала, сдавшегося врагу.

Особое место занимают медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Их вручали не только активным участникам партизанских отрядов, но и тем, кто оказался в окружении и вёл диверсионную деятельность в тылу врага. После освобождения территорий многие партизаны вливались в регулярные части Красной армии и продолжали боевой путь.

– Республики активно участвовали в ключевых кампаниях войны. Особенно значимой стала оборона Кавказа. В 1942 году немецкое командование планировало через Туапсе прорваться к нефтеносным районам. На этом направлении действовали знаменитые немецкие горные егеря, чей отличительный знак «Эдельвейс» плотно вошёл в историю. Однако Красная армия успешно остановила и уничтожила их. После сражений у Эльхотово и Малгобека начав контрнаступление, – повествует Дмитрий. – Один из известных участников этих боёв – Сагадат Нурмагамбетов, первый министр обороны независимого Казахстана. Он отличился в боях на Кавказе и был награждён за свой вклад в оборону региона.

Символ Победы, медаль «За победу над Германией» – наиболее массовая и узнаваемая награда. Ею были награждены 16 миллионов человек, включая тружеников тыла и военнослужащих союзников. Профиль верховного главнокомандующего, повернутый на запад, в сторону побеждённого противника, также фигурирует на другой медали – «3а победу над Японией», только теперь главнокомандующий смотрит на восток.

– В этих операциях участвовало множество казахстанцев. Особенно отличились артиллеристы, сапёры, пехотинцы. Некоторые из них оставили свои подписи на стенах Рейхстага. Сегодня в музеях, например, в Музее Победы в Москве, можно увидеть копии этих стен – и среди автографов нередко встречаются казахские фамилии. Это свидетельство подвига наших земляков в самых тяжёлых и героических сражениях, – подчеркнул Дмитрий.

Существуют и наградные медали за освобождение городов Европы: Белграда, Вены, Варшавы, Праги.

– Вот, например, знаменитая медаль «За взятие Будапешта». Бои за взятие города велись с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года. Будапешт яростно обороняли как венгерские части, так и немецкие войска, в том числе эсэсовцы, которым Красная армия устроила второй Сталинград. Будапешт разделён на две части: Пешт (равнинная, плотная городская застройка) и Буда (холмистая, с многочисленными укреплениями и крепостями). Дунай делит город на две части. Пешт был занят Красной армией в январе 1945 года, но Буду пришлось брать штурмом. Уличные бои шли дом за домом, квартал за кварталом. Тем не менее, советские войска сумели взять город, а эта медаль стала признанием тех кровопролитных усилий.

Победа над нацизмом в 1945 году стала общей заслугой стран антигитлеровской коалиции. Наряду с Советским Союзом решающую роль в войне сыграли союзники – прежде всего США и Великобритания, а также вооружённые силы стран Европы, находившихся в изгнании.

– Американская наградная система отличается строгостью, иерархией и лаконичным внешним видом – всё это отражает американский менталитет и традиции протестантской культуры: минимум декоративности, максимум смысла, – демонстрирует награды «US Army» фалерист. – «Бронзовая звезда»: ее давали за храбрость, инициативу, достойное поведение в условиях боя и в иных случаях, «недостаточных для награждения Серебряной звездой». Серебро вручали за героизм в боевых условиях, если военнослужащий не достиг уровня медали Почёта. « Пурпурное сердце» с изображением первого президента США давали за ранение или смерть в бою. Если солдат получал ранения в нескольких сражениях, он мог быть удостоен нескольких «сердец» – не было ограничения по числу награждений.

Польские воины ценили «Krzyż Walecznych» – «Крест Храбрых». На лицевой стороне надпись «WALCZYŁ ZA OJCZYZNĘ» – «Сражался за Отчизну». Цвета ленты напоминают польский флаг, но визуально близки к австрийским или латвийским оттенкам.

Эта награда – символ становления молодой польской государственности, которая после Первой мировой войны оказалась втянутой сразу в несколько военных конфликтов с соседями, включая СССР, с кем потом воевала против гитлеровской Германии.

– Символизм во всем – это характерные черты германских наград. Нацисты обновили практически весь наградной комплекс, за исключением Железного креста, продолжая традиции славной доброй Пруссии. Особое место среди наград занимает символ военной доблести – Железный крест. Эту награду учредил в 1813 году Фридрих Великий во время войны против Наполеона, – вспоминает собеседник. – Со временем Железный крест стал своего рода «маркой» германской военной машины. В продолжение традиций уже при нацистах появился Рыцарский Железный крест – одна из самых престижных боевых наград Третьего рейха. Чести его носить удостаивались солдаты и офицеры вермахта, СС, Люфтваффе и Кригсмарине.

Одна из самых уважаемых среди немецких солдат наград – медаль за зимнюю кампанию на Восточном фронте 1941-1942 годов, которую солдаты прозвали «мороженым мясом» – настолько суровыми были условия боевых действий в ту зиму. Несмотря на то, что награда не обязательно предполагала героические подвиги, её наличие считалось признаком выносливости, боевого опыта и стойкости. Интересно, что по престижу она иногда даже превосходила Железный крест, особенно среди фронтовиков.

Однако не все награды, по словам коллекционера, хотелось носить, особенно в местах боестолкновения с противником на его территории. Например, нагрудный знак «За борьбу с партизанами», его также вручали летчикам.

– Знак участника антипартизанских (то есть карательных) операций, по сути, превращал солдата в мишень. Три степени: «бронза», «серебро», «золото» демонстрировали количество боев, проведенных против «бандитов» – так нацисты называли партизан. Золотой знак свидетельствовал о ста операциях. Если его обладателя пленили, его расстреливали на месте, не проводя допроса, так что многие избавлялись от награды, прятали или выбрасывали.

Успешным бронебойщикам нашивали на рукав знак «За уничтожение танка». Их могли нашивать во всю длину рукава. После войны тем ветеранам, что поселились в ФРГ, разрешалась носить денацифицированные боевые награды – то есть без свастики.

Имеется в коллекции итало-германская медаль за африканскую кампанию. На ленте отчётливо видны два флага – итальянский и немецкий, а само изображение на медали несёт яркий символизм: два солдата душат крокодила, стоя ногами на его лапах. Крокодил – очевидная аллегория Африки, а в более узком смысле – Британской империи, главного противника в этом регионе в 1940-1943 годах.

Орден Победы – одна из самых редких и престижных наград в истории Советского Союза. Он был учреждён 8 ноября 1943 года и предназначался исключительно для высшего командного состава – маршалов и генералов, чьи стратегические действия кардинально повлияли на ход Великой Отечественной войны и привели к коренному перелому в пользу СССР и союзников. Всего было изготовлено 20 экземпляров этой награды, каждый представляет собой подлинное произведение ювелирного искусства.

– Орден создавался не только как знак высочайшей воинской доблести, но и как символ державной мощи и торжества над фашизмом. Он выполнен из платины, украшен золотом, рубинами и бриллиантами. Центром композиции ордена является изображение Спасской башни Московского Кремля. Вокруг – лаврово-дубовый венок, звезда и надпись: «Победа», – рассказывает коллекционер. – Среди награждённых были выдающиеся советские полководцы Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский. Его вручили зарубежным лидерам антигитлеровской коалиции: Иосифу Броз Тито (Югославия), Дуайту Эйзенхауэру (США), Бернарду Монтгомери (Великобритания), Королю Михаю I (Румыния), свергшему фашистский режим и способствовавшему продвижению советских войск на Балканах, маршалу Михалу Роля-Жимерскому (Польша).

В 1978 году орден Победы присудили главе СССР Леониду Брежневу. Это вызвало противоречивую реакцию: на момент Второй мировой войны Брежнев был полковником, не участвовавшим в стратегическом командовании фронтами. По этой причине после его смерти в 1982 году награда была аннулирована, как присуждённая без достаточных оснований. После смерти владельца орден Победы подлежал возврату государству и передаче в государственные музеи.

Дмитрий Сницарь подчеркивает: все ордена и медали в его коллекции – не более чем искусно выполненные копии или реплики. Покупку настоящих боевых наград он лично считает недопустимой, поскольку за этими наградами стоят человеческие судьбы и пролитая кровь. Поэтому его коллекция пусть и состоит из реплик, но есть концентрат эпох, идеологий, боевых подвигов, жертвенности и побед, которые еще будут пополняться.